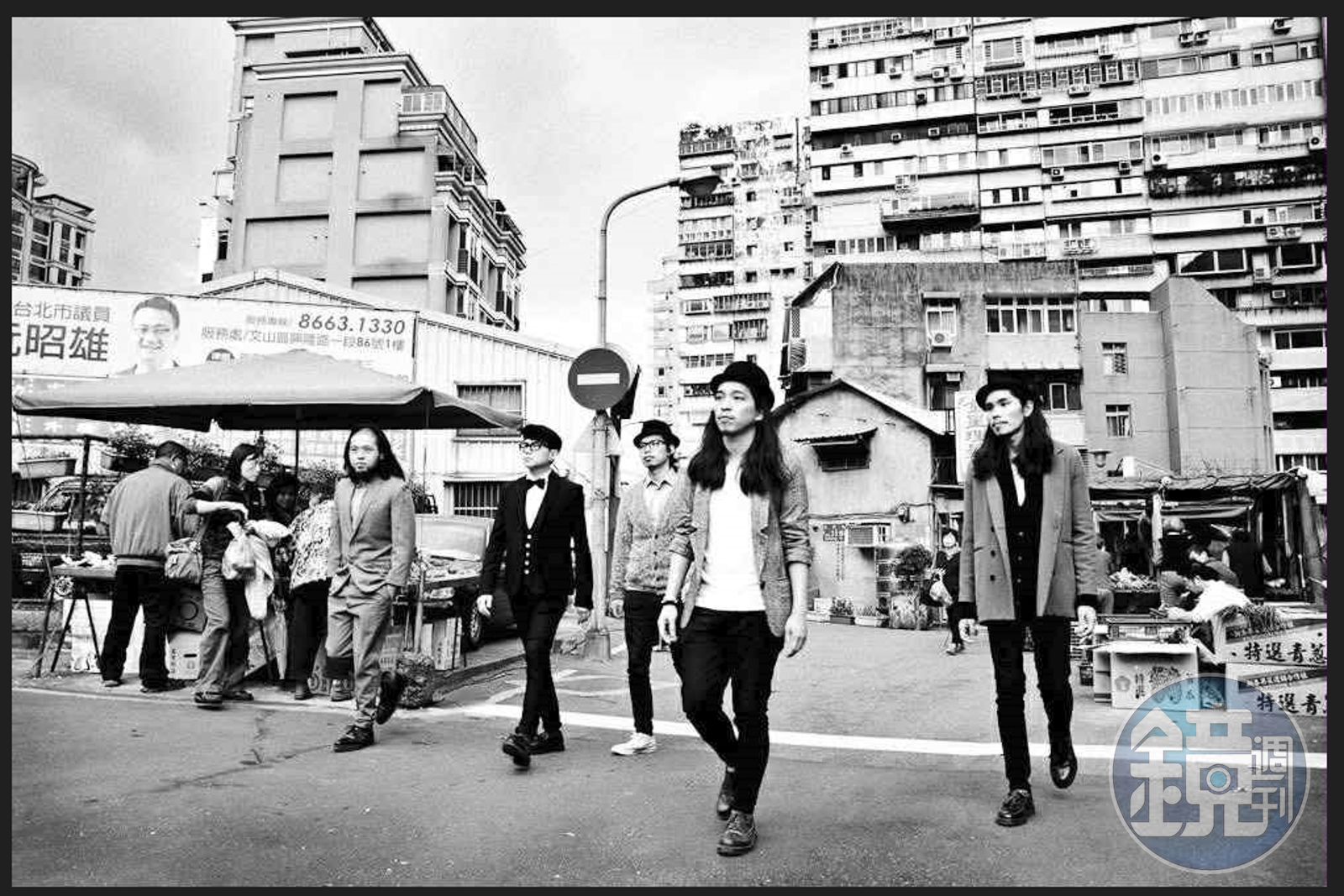

林修文留著兩條長辮,凌亂的垂掛肩上,他頂著一蓬艾未未式的鬍鬚,搭配穿舊了的T-SHIRT,說它是髮型設計師,更像一個流浪藝術家。採訪時,林修文正悠哉地幫一位白人男性剪髮。白人看來有點拘謹,彷彿誤入異度空間。猛一看,像是一個行為藝術的畫面,亦或是美國內華達州火人祭的嬉皮場景。完全沒有台北東區的時尚味。

感念育幼院 做義剪

義剪,是行者之所以成名的關鍵。義剪的理由,參與者的理由各自不同。行者創辦人之一的Morgan,單純因為工作無聊,想上街練技術,同時募款行善。而林修文則是因為自己的妹妹曾被母親送到育幼院,心裡很感激,想回饋他們。就把發起的第一次義剪的錢捐給育幼院。後來每兩個月都會發起義剪活動。

但行者後來也有轉變。八八風災後,有人想回饋離島,贊助行者去蘭嶼跟綠島義剪。林修文發現,全台3292個鄉鎮,每個鄉鎮都有理髮店,生意僅供糊口。他們在蘭嶼一次剪一百多個頭,當地唯一的髮廊就沒生意。這讓林修文回來想了很多,也改變想法:

「很多人對做善事很熱心,只是在追求自我滿足。也沒想過怎樣對社會才是好的事,像我們就害到蘭嶼的理髮店。後來覺得所謂的公益,是互助與互利,而非扶貧或道德滿足。我義剪收該收的錢,收到的錢捐給社福單位,贊助我們覺得可以改變社會的活動,比單純免費幫人剪髮有意義。」 基本上,林修文義剪的收費是每人500元,偶爾也會採用自由樂捐。

後來行者就跑遍全台,鎖定音樂祭、文化市集、文創空間,舉辦義剪。一方面響應成員喜愛的次文化活動、社運行動,賺來的錢同時也捐出去,除了慈善團體,也捐給NGO組織。林修文笑道:「有次我們還捐給南極探勘隊,因為覺得他們做的事有意義。」

這種「公益不是慈善,是互利共生」的態度,讓行者從2012開始,在一樓剪髮,地下室空間免費供人使用,舉辦各種藝術活動、音樂演出、講座…等,有好幾年時間,行者靠著活動,聚集了許多獨立音樂人、社運咖、文青,與藝文人士,成為台北一個次文化據點。

成員陸續走 少活動

而2016年後,因為社運活動驟減,加上成員逐一離開,店租、營運經費成為問題,林修文就把地下室空間重新利用,並設立了低抽成的PT模式:「雖然藝廊收了,但現在的PT模式,可以讓沒有店的設計師在社群上攬客,我們分享空間給他們用。抽成雖少,但可以讓行者繼續開下去,PT也可以賺到足夠的錢,這跟過去辦活動一樣,都是互利,對大家都有好處。」

而行者的成員陸續離去,現在的空間也很少辦活動,除了店的風格不變,經營型態已經不同。十餘年一路下來,林修文又有什麼感想?

林修文嘆道:「以前覺得大家理念差不多,後來發現當年投入的理由,可能各自不同。我沒辦法再幫他們闡述。我的性格是:必須要付出,才能得到快樂。我的目的,在推廣概念,不是賺錢。公益就是公眾利益,不只是扶弱。人跟人之間必須互助共存。雙方都有好處的事,就是互利。我覺得行者並沒有什麼改變。」

看林修文仍維持十幾年前的邋遢造型,自在、隨意地幫客人剪髮。這個畫面不變,也正彰顯著行者一路走來,始終於一的風景。